本報記者 王磊

“特色農(nóng)業(yè)大市、紅棗之都、核桃之鄉(xiāng)、雜糧之府……”這是位于大山深處的山西呂梁市帶給外界的第一印象。然而,豐富的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品在過去并沒能給呂梁帶來經(jīng)濟上的豐足收益,這個農(nóng)業(yè)大市是全國14個集中連片貧困地區(qū)之一。

守著特色產(chǎn)業(yè)為何發(fā)展不起來?究其根源是由于地方經(jīng)濟不發(fā)達,融資難題得不到有效解決,涉農(nóng)企業(yè)無法擴大規(guī)模,有些甚至連生存都成問題,從而導(dǎo)致地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)多年來得不到長足的發(fā)展,當?shù)夭簧偃罕娨恢痹谪毨Ь€上掙扎,無法實現(xiàn)穩(wěn)定增收、穩(wěn)定脫貧。

為改變這樣的狀況,2017年以來,農(nóng)發(fā)行會同呂梁市委市政府,針對紅棗、小米、核桃等特色產(chǎn)業(yè)進行信貸支持,以“政府增信+企業(yè)資產(chǎn)應(yīng)抵盡抵”的辦法解決了擔保問題;通過“銀行+企業(yè)”辦法解決了融資問題;采取“企業(yè)+貧困戶”辦法解決了脫貧問題,形成了政府、銀行、企業(yè)、貧困戶合力攻堅脫貧的“呂梁模式”,為金融扶貧創(chuàng)新闖出了一條新路。

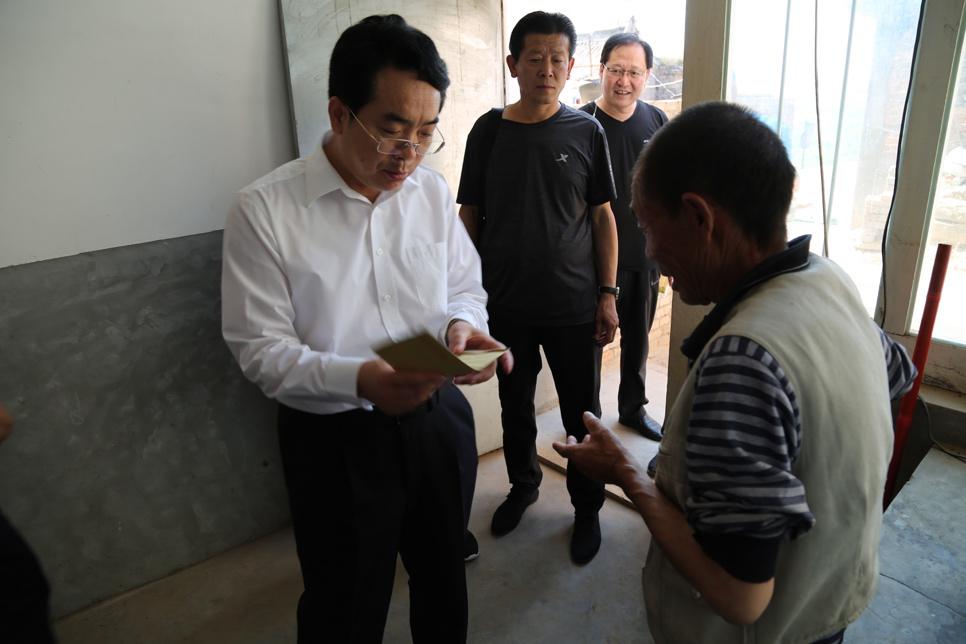

農(nóng)發(fā)行總行原副行長鮑建安和農(nóng)發(fā)行呂梁分行工作人員一起到呂梁當?shù)剞r(nóng)企調(diào)研。本報記者 王磊 攝

截至目前,農(nóng)發(fā)行呂梁市分行已為73戶企業(yè)發(fā)放貸款6.55億元,正在辦貸企業(yè)20戶,預(yù)計投放金額1億元,實行免抵押、免擔保的金融支持,破解了農(nóng)業(yè)企業(yè)“融資難、融資貴”,金融機構(gòu)“放貸難、風險高”,農(nóng)民“無產(chǎn)業(yè)、增收難”的問題。

自2017年下半年“呂梁模式”推出至今,已累計拉動企業(yè)增收7.8億元,實現(xiàn)利潤2億元。實現(xiàn)就業(yè)幫扶3748人,每人每年收入25000元以上,帶動幫扶27401人,為每個貧困群眾增收5000元以上。

政銀聯(lián)手 開創(chuàng)扶貧新模式

如何才能利用好資源,走產(chǎn)業(yè)化之路?呂梁市自2013年開始實施起了“8+2”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化振興計劃,全市累計培育各類農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)1000余戶、各類農(nóng)民專業(yè)合作社11226個、家庭農(nóng)場651個。隨著涉農(nóng)企業(yè)數(shù)量增多和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化振興計劃深入持續(xù)的推進,農(nóng)業(yè)企業(yè)“融資難、融資貴”的問題開始突出顯現(xiàn)。

“‘呂梁模式’就是在這樣的背景下推出的。 該模式的核心是‘貸款風險補償基金模式’,主要做法是由政府財政資金設(shè)立風險補償基金,用來為企業(yè)融資增信,撬動農(nóng)發(fā)行5-8倍杠桿的特色扶貧信貸支持,扶持帶動力強、盈利能力高、覆蓋面廣的中小微企業(yè)為脫貧攻堅發(fā)力,形成政府增信、銀行放貸、企業(yè)發(fā)展、貧困戶就業(yè)增收的脫貧合力。”農(nóng)發(fā)行呂梁市分行行長張建營說。

2017年7月經(jīng)過多次征集意見,呂梁市農(nóng)委、扶貧辦以及農(nóng)發(fā)行等多個部門通過多次研究討論后,《呂梁市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧貸款風險補償基金實施方案》正式印發(fā),方案從基金籌集、支持對象和條件等12個方面作了具體規(guī)定,為 “呂梁模式”提供了指引和依據(jù)。

與此同時,呂梁市政府明確了“呂梁模式”貸款額度同企業(yè)吸納建檔立卡貧困人口就業(yè)數(shù)量掛鉤政策,出臺《落實呂梁模式貸款扶貧成效優(yōu)惠政策實施方案》,確立“三優(yōu)先”原則,優(yōu)先選擇臨縣、興縣、石樓3個深度貧困縣的企業(yè),優(yōu)先支持帶動建檔立卡貧困人口就業(yè)的貸款主體,優(yōu)先扶持當?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè);明確具體貸款額度與承貸主體扶貧成效掛鉤,按照帶動幫扶建檔立卡貧困人口數(shù)量不同,可享受200萬元(含)至3000萬元(含)貸款額度;利率方面,亦按照扶貧成效不同享受不同利率優(yōu)惠。

在“呂梁模式”推廣之初,行內(nèi)同一化的信貸政策一度成為了制約該模式推廣的瓶頸,為此,農(nóng)發(fā)行總行、山西省分行單獨制定了差異化信貸支持政策,在降低準入門檻、實行利率優(yōu)惠、下放評級授信權(quán)限、批量調(diào)查評審、保障資金供應(yīng)等方面給予政策傾斜,特別是授權(quán)呂梁分行1000萬元以內(nèi)貸款審批權(quán)限,從制度上解決了“呂梁模式”辦貸的瓶頸問題。

為了推進模式健康發(fā)展,農(nóng)發(fā)行首先是明確標準和重點。在貸款辦理上,將是否提供了建檔立卡貧困人口就業(yè)崗位、是否與貧困群眾簽訂了幫扶協(xié)議、是否有效解決了當?shù)丶t棗、小米、核桃、小雜糧等特色農(nóng)產(chǎn)品出售難問題、是否具有產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng),作為貸款資金介入的前提條件;在企業(yè)考察上,重點摸清企業(yè)負責人信譽、各銀行對企業(yè)歷年貸款情況、企業(yè)賬表、賬證、賬實等關(guān)鍵情況;在客戶選擇上,堅持不求大、不拒小,優(yōu)中選優(yōu)。

“環(huán)節(jié)多、時間長、效率不高”,為了讓“呂梁模式”避免這些在日常辦貸流程中最容易出現(xiàn)的問題,農(nóng)發(fā)行優(yōu)化辦貸流程,建立完善責任體系,加大考核力度,組建貸款調(diào)查審查中心,大膽探索,特事特辦,建立了“呂梁模式”辦貸綠色通道,提高了辦貸效率,大部分貸款的辦貸時間縮短了50%以上。

“既要降低門檻,又要避免出現(xiàn)信貸風險”,農(nóng)發(fā)行將從嚴從實要求貫穿全過程,筑牢風險防控之網(wǎng),專門下發(fā)廉潔辦貸系列文件,明確辦貸“五不準”,保證辦貸成效經(jīng)得起歷史、實踐的檢驗。呂梁市政府則牽頭成立了八大企業(yè)聯(lián)盟,并充分發(fā)揮其行業(yè)互助和協(xié)同管理作用,通過貸前審查、貸后監(jiān)管,風險發(fā)生之后與政府一同承擔80%的風險等舉措,既化解了貸款風險,又最大限度支持了企業(yè)發(fā)展。

雪中送炭 按下脫貧“快捷鍵”

“想企業(yè)所想、急企業(yè)所急”,這是“呂梁模式”帶給山西牧標牛業(yè)股份有限公司董事長梁冠英最切身的感受。該公司成立于1997年,經(jīng)過20多年的發(fā)展,現(xiàn)已成為集肉牛良種繁殖、飼草種植、標準養(yǎng)殖、屠宰分割、肉品加工、復(fù)合營銷、新零售門店于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合型現(xiàn)代企業(yè)。

說起這些年企業(yè)的發(fā)展歷程,梁冠英特別感慨:“做農(nóng)業(yè)企業(yè)很難,經(jīng)濟效益低、資金短缺融資難、現(xiàn)代化難度大,一系列問題都擺在面前,這其中,資金短缺問題尤為突出,擔保難、抵押難導(dǎo)致很多農(nóng)業(yè)企業(yè)很難從銀行貸到款,資金問題解決不了,企業(yè)規(guī)模上不去,無法發(fā)展壯大,很多企業(yè)都難以為繼。”讓梁冠英沒想到的是,去年9月份,農(nóng)發(fā)行文水支行的工作人員主動上門“動員”他們到農(nóng)發(fā)行貸款。

“政府做擔保給企業(yè)貸款,這在以前是想都想不到的事情。”在了解“呂梁模式”的基本情況后,公司馬上安排專人跟農(nóng)發(fā)行進行對接,很快就貸到了1000萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營。“以前貸款最頭疼的就是擔保問題,現(xiàn)在好了,按照這個模式貸款實行基準利率,目前每年可為企業(yè)減少融資成本十幾萬元。不過這個額度還遠遠不能滿足企業(yè)的資金需求,下一步還要向農(nóng)發(fā)行多申請些貸款額度。”梁冠英說。

資金短缺難題得到緩解,融資成本不斷下降,企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大,從而也能擔負起更多的社會責任。記者了解到,山西牧標牛業(yè)股份有限公司積極響應(yīng)國家精準扶貧政策,成為文水縣精準扶貧“能繁母牛”項目承載企業(yè),幫助全縣950戶2210人組建7個能繁母牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社,依托中國農(nóng)業(yè)大學、山西省農(nóng)業(yè)大學和山西省畜牧研究所技術(shù)平臺,為養(yǎng)殖戶提供技術(shù)與信息支持,還與澳大利亞阿德萊德大學達成戰(zhàn)略合作,引進國外優(yōu)質(zhì)肉牛品種。

農(nóng)發(fā)行呂梁分行行長張建營到貧困戶家中了解情況并送慰問金。 本報記者 王磊 攝

該公司以公司+農(nóng)戶的合作模式與養(yǎng)殖戶建立長期合作關(guān)系,每戶與公司合作的貧困戶每年分紅收入1800多元。公司還為那些沒有與公司合作的貧困戶增加了就業(yè)崗位,讓他們到公司來上班,每人每月可收入2000多元。同時還與山西嵐縣1911戶3875名貧困人口建立了肉牛養(yǎng)殖項目合作關(guān)系,采用“企業(yè)+村集體+合作社(專業(yè)戶)+貧困戶”模式,為廣大養(yǎng)殖戶搭建技術(shù)服務(wù)平臺,提供優(yōu)質(zhì)苜蓿飼草和最新養(yǎng)殖、防疫等先進技術(shù),帶動當?shù)刎毨舭l(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè),實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)促進脫貧、貧困戶穩(wěn)定增收。在與貧困戶形成良性互動的同時,山西牧標牛業(yè)股份有限公司也步入了發(fā)展快車道,躋身中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)500強企業(yè),去年在新三板成功掛牌,目前已啟動香港聯(lián)交所上市相關(guān)程序。

在呂梁市,像山西牧標牛業(yè)股份有限公司一樣得益于“呂梁模式”的公司還有很多,“呂梁模式”不僅為企業(yè)發(fā)展送去了“及時雨”,更讓當?shù)氐呢毨糇呱厦撠氈赂恢贰?/span>

馬艷青是臨縣白文鎮(zhèn)廟坪村的貧困戶,一直以來,由于沒有一技之長,生活過得十分困難,自從他到豐林菌業(yè)上班后,生活發(fā)生了翻天覆地的變化。馬艷青告訴記者,原來在廠里面打工,學會了種植技術(shù)之后辭職回家建了兩個大棚,一年能收入5—6萬元。冬季閑下來的時候在家加工菌棒賣給廠里,還能掙2萬多元,一年下來能掙將近8—9萬元。

馬艷青所在的豐林菌業(yè)公司是一家以香菇種植、菌棒銷售為主的小型企業(yè),今年企業(yè)吸收了大量的建檔立卡戶來廠里務(wù)工,這都得益于政府扶貧就業(yè)的金融扶持政策。

“原來資金少、規(guī)模也小、帶動能力差,現(xiàn)在有了銀行的支持,產(chǎn)能翻了一番,帶動能力增強了,現(xiàn)在我們廠有固定工作的貧困戶83人,每人每年的收入在2萬元以上,季節(jié)性用工有200多人,工作兩個月的時間收入都可達5000元以上。”豐林菌業(yè)董事長郝吉祥說。

農(nóng)發(fā)行臨縣支行行長胡永亮表示,像豐林菌業(yè)這樣的企業(yè),農(nóng)發(fā)行在臨縣一共支持了8戶。這些企業(yè)集中在紅棗、核桃、養(yǎng)殖、雜糧等帶動能力強、覆蓋面廣的產(chǎn)業(yè)上。去年以來,臨縣支行投放了將近6000萬的產(chǎn)業(yè)扶貧貸款,直接帶動了2000人的貧困人口的就業(yè),間接帶動了14600戶的就業(yè),人均增收5000元左右。

和豐林菌業(yè)單純帶動當?shù)刎毨丝诰蜆I(yè)模式不同,陽府井集團在帶動當?shù)刎毨丝诰蜆I(yè)的同時,還不斷致力于臨縣紅棗的品牌建設(shè)與質(zhì)量提升。該集團流轉(zhuǎn)了當?shù)?5000多畝棗田,棗農(nóng)將土地流轉(zhuǎn)后,不但有流轉(zhuǎn)土地的收入,還能到公司上班,從棗農(nóng)轉(zhuǎn)變成產(chǎn)業(yè)工人,讓當?shù)刎毨粽业搅艘粭l就業(yè)務(wù)工的好門路。

該集團選擇有生產(chǎn)能力與品控保障以及溯源體系完善的紅棗企業(yè)合作,讓這些紅棗企業(yè)代為加工與生產(chǎn),通過這些紅棗企業(yè)帶動一方就業(yè),提高棗農(nóng)的收入,達到真正意義上的造血扶貧。

同時,借助陽府井電商平臺在全國范圍內(nèi)提升臨縣紅棗的品質(zhì)和形象,為“臨縣紅棗”品牌推廣奠定堅實的基礎(chǔ),進一步助推了臨縣的農(nóng)特產(chǎn)品步入“上行”渠道。

臨縣雷家磧鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長曹建國介紹,這幾年紅棗市場不景氣,陽府井集團流轉(zhuǎn)的這15000多畝紅棗園原先基本上沒有什么收入。每年到了紅棗成熟的季節(jié)都是“棗農(nóng)不摘、棗商不收”,今年都流轉(zhuǎn)出去了,流轉(zhuǎn)費用帶給當?shù)貤椶r(nóng)總的收入是100多萬元,流轉(zhuǎn)之后,老百姓的身份也發(fā)生了轉(zhuǎn)變,“棗農(nóng)”變成了“工人”,在陽府井流轉(zhuǎn)的棗園里面打工,進行管理型的務(wù)工,每戶平均增收將近5000元。

農(nóng)發(fā)行山西省分行行長錢德輝表示,目前,“呂梁模式”已被農(nóng)發(fā)行總行向全國推廣,成為農(nóng)發(fā)行支持特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的一張名片。“呂梁模式”從建立到實踐都緊緊圍繞中小企業(yè),實行基準利率,讓利于企、讓利于民。在推動貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、破解小微企業(yè)融資難題、降低企業(yè)融資成本、培育一批能帶動貧困戶穩(wěn)定增收脫貧的農(nóng)村新型經(jīng)營主體等四個方面取得了良好的示范效果,也為呂梁深度貧困地區(qū)民營經(jīng)濟的發(fā)展注入了活力。