目前我國已進入經濟增速換檔期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期“三期疊加”階段,傳統的粗放型增長模式已經不能適應當前經濟發展需要。新常態下謀發展重在調結構。優化信貸結構、促進經濟結構調整,需要銀行業進一步增加“三農”、小微信貸投入,提高信貸資源在經濟薄弱環節的配置比例。

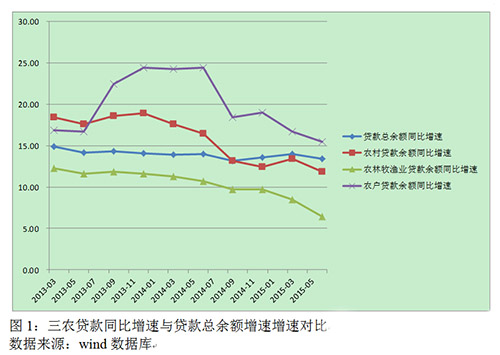

2014年4月以來國家頻出定向降準貨幣政策,以促進信貸結構優化,降低“三農”、小微的融資成本。然而自定向降準政策頒布之后,“三農”貸款同比增速并未上升,農村貸款與農戶貸款同比增速甚至低于貸款總余額的同比增速(見表1)。從涉農貸款的機構分布來看,2014年農村商業銀行農業貸款的增速最快,達到46.6%,其次是村鎮銀行,農業貸款增速達到38.7%,而農村合作銀行與農村信用合作社的農業貸款余額增速不進反退,其中農村合作銀行2014年農業貸款余額較2013年減少11.1%。“三農”領域在國民經濟中占據著基礎性與戰略性的地位,在國家政策頻吹暖風之時,銀行對“三農”貸款依舊保持謹慎態度。從定向降準政策推動農業經濟增長的效果來看,結果也不容樂觀。2015年第一季度農林牧漁業總產值同比增速下降了0.38%,第二季度同比增速下降了0.07%。

隨著經濟步入新常態,銀行不良貸款趨勢性上升。據調查,部分銀行的不良貸款率甚至達到20%。考慮到自然災害風險與農產品價格波動等市場風險,涉農貸款屬于高風險貸款,據wind數據庫顯示,2014年農業貸款不良貸款比例是所有不良貸款平均比例的2.11倍,為此商業銀行需要計提更多風險撥備以應對風險,而定向調控政策難改涉農貸款高風險低收益的特征,因此也難以扭轉銀行的惜貸情緒。倘若政府能對涉農貸款給予額外的風險補償,將更具針對性,也有助于緩解銀行對涉農貸款的惜貸心理,或將取得更好的政策調控效果。

作者單位:福建農林大學